Heimisch sein? Leben mit Rissen und Brüchen

Eine Exkursion ins Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold am 1./2. Oktober 2022

Als Christen wissen wir: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Welche schwere Aufgabe hinter dieser Feststellung steht, wissen besonders Zugewanderte, die sich im Laufe ihres Lebens ein oder sogar mehrere Male vor die Aufgabe gestellt sahen, die vertraute Umgebung zu verlassen und in der Fremde neu anzufangen. Und dann mit dem zufrieden sein zu, was die neue, in sich fest gefügte Gesellschaft bereit ist, abzugeben. Welche Nischen gibt sie frei und welche Chancen lässt sie zu, damit neu Zugewanderte ihre Ressourcen entfalten können? In solchen Prozessen entstehen Zwiespalte, Risse und Brüche. Wie wird man heimisch unter diesen Bedingungen? Sind Zugewanderte Wanderer zwischen den Welten, Brückenmenschen oder Gotteskinder, die ihre zukünftige Stadt in Gottes schützender Hand wissen?

„Das ist dann quasi eine Heimat-to go“, kommentierte der Leiter des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, Kornelius Ens, am Nachmittag des 1. Oktober. „Wer in einer solchen Vorstellung heimisch ist, hat eine große Ressource.“ Heimisch sein – ein riesengroßes Thema, vor allem transnational und transkulturell gedacht.

Am 1./2. Oktober waren Dr. Jutta Sperber vom EBW Oberpfalz und Dr. Sabine Arnold vom AfG (Vielfalt und Interkulturalität in der Gemeindeentwicklung) mit Multiplikator*innen der Aussiedlerseelsorge unterwegs, um dieses Thema zu erkunden.

Das Leben zwischen den Stühlen begann für die Russlanddeutschen nicht erst mit der Migration nach Deutschland. Erhellend ist im deutsch-russischen Vergleich schon allein die etymologische Inhaltsklärung: Während im Deutschen, derjenige Ort Heimat ist, an dem man sich zuhause fühlt, verweist das russische Wort „rodina“ im Stamm auf das geboren sein. Die Frage nach der Heimat hat also in der russischen und deutschen Sprache einen anderen Fokus. Oder anders herum: Die Heimat eines Menschen, der aus Kasachstan zugewandert ist, kann z.B. seit 30 Jahren Nürnberg sein, aber Rodina ist und wird immer ein Ort in Kasachstan sein. Er ist nicht veränderbar. Im transnationalen Raum der Russlanddeutschen gibt es keine eindeutige Antwort.

Ein zweiter grundlegender Gedanke der Ausstellungsführung durch Kornelius Ens war: das russische Reich forderte die zugewanderten Deutschen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht auf, sich zu integrieren oder zu assimilieren. Die Nationalitätenpolitik des russischen Vielvölkerstaates war geradezu entgegengesetzt: Die Zugewanderten sollten in deutschen Dörfern oder Vorstädten leben, ihre Sprache sprechen und im Bildungssystem die eigene Kultur weitergeben. Eine Vermischung der verschiedenen Völker Russlands wurde nicht angestrebt. So wurden die Bindungen innerhalb der deutschen Community in Russland über Jahrhunderte geprägt und gestärkt und durchaus auch einer Abschottung nach außen Vorschub geleistet.

Dieser Zustand endete mit der Idee des Nationalstaates am Ende des 19. Jahrhunderts, der eine Vereinheitlichung aller Bürger einschloss und andere Nationalitäten ausschloss. Sie kulminierte in grausamen Verbrechen in der Zeit des Stalinismus: die Schließung von deutschen Schulen, Hochschulen und Theatern, oder auch das Verbot deutscher Literatur und des deutschen Bibeldrucks. Sie werden ab den 20er Jahren flankiert durch gezielte Erschießungen von Schlüsselmenschen der deutschen Kultur wie Pfarrern, Lehrer*innen, Professor*innen, d.h., jenen Menschen, die Geschichte, Religion und Sprache auch noch mündlich weitergeben konnten, als schriftliches Quellen bereits vernichtet waren. Ziel war der kulturelle und physische Genozid der Deutschen in der Sowjetunion (und anderer Völker ebenfalls). Der Deportationserlass gegen die Deutschen in der Sowjetunion nach dem Angriff der Deutschen Wehrmacht auf die UdSSR 1941 war der logische Kulminationspunkt dieses Denkens und Handelns. 350 Tausend Deutsche kamen bis 1956 gewaltsam ums Leben. Dieses ist auch der Zeitpunkt, zu dem sich die Heimatsehnsucht vieler Deutschen in der Sowjetunion verschob: Weg vom deutschen Ursprungsland der Vorfahren und hin zur Vorstellung von der Heimat im Himmel. Offenbar wurde das Gottesreich als gleichsam „transportabel“ und unabhängig von grausamen politischen Wendungen empfunden.

Das Gefühl, kulturell entwurzelt zu sein, sich der eigenen Heimat nicht sicher zu sein und sich zerrissen zu fühlen, konnten die Teilnehmenden der Exkursion bestätigen. Es ist ein unbekanntes Gefühl für Menschen mit russlanddeutschen Wurzeln, in der Mehrheitsgesellschaft mitzumischen. Die Forderung nach Integration, die Deutschland nach der Migration an sie stellte, hatte für die russlanddeutschen Zuwanderer eine ganz neue, fremde Qualität.

Einkaufshelden

Einkaufshelden ist ein russischsprachiges Projekt, das 2021 mit dem Ehrenamtspreis der ELKB ausgezeichnet wurde. Jugendliche übernahmen Einkäufe für Ältere, Kranke und Menschen mit vielfachen Einschränkungen, weil diese es im Lockdown nicht selbst konnten. Unterstützungsbedürftige Menschen mit Migrationsgeschichte hatten dadurch junge Ansprechpersonen in ihrer Muttersprache. Mit dem Preisgeld finanzierten die Jugendlichen ein Teamwochenende, das jetzt im Herbst 2022 stattfand.

INTERVIEW mit Sachar Pertsovskij

Was haben Sie mit den Einkaufshelden zum Leuchten gebracht?

Die Einkaufshelden haben das Leben von älteren und kranken Menschen dadurch heller gemacht, dass sie zuverlässig eingekauft haben und dass sie Zeit für Tür- und Angelgespräche hatten. Es war cool, weil ich den älteren Menschen ein glückliches Gesicht zaubern konnte. Meine Klientin war am Anfang des Lockdown in einer Krebstherapie, die sie inzwischen überstanden hat. Wir machen immer noch Ausflüge miteinander. Ich habe ihr auch schon im Haushalt geholfen.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Wir sind sehr zufrieden damit, dass wir helfen konnten, dass wir eine Stütze für erwachsene Menschen sein konnten.

Was könnte für andere aus Ihren Erfahrungen heraus eine Ermutigung sein?

Die Erfahrung im Projekt Einkaufshelden ist ein Anlass, auch andere zu einem Ehrenamt zu ermutigen, weil es toll für uns war, für andere da zu sein. Es war toll, im Lockdown mit anderen in Kontakt zu kommen und es war ganz toll, etwas tun zu können in einer Zeit, die davon geprägt war, dass eigentlich nichts ging.

Denkwerkstatt – interkulturell. vielfältig. Kirche in der Einwanderungsgesellschaft

Am 1. und 2. Juli 2022 trafen sich 65 haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende der ELKB in der EBZ Bad Alexandersbad, um sich über die Themen Vielfalt und Interkulturalität in der ELKB Gedanken zu machen. Anlass war die Mirationskonzeption der ELKB „Migration und Flucht – Konzeption der Evang.-Luth. Kirche in Bayern“, die druckfrisch vorlag. Anwesend waren sowohl die Oberkirchenräte Dr. Dorothea Greiner, Michael Martin und Stefan Reimers, als auch Mitarbeitende aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern in Kirche und Diakonie, sowie Haupt- und Ehrenamtliche der Projektstelle „Iranische Getaufte“ und der Aussiedlerarbeit.

OKR Martin führte mit einem kurzen Input in den Inhalt der Migrationskonzeption ein. Den anschließenden Fachvortrag hielt Professor Dr. Jannis Panagiotidis, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Research Center for the History of Transformations (RECET) der Universität Wien unter dem Titel: Ambivalente Beheimatung im transnationalen Raum am Beispiel der russlanddeutschen Spätaussiedler:innen.

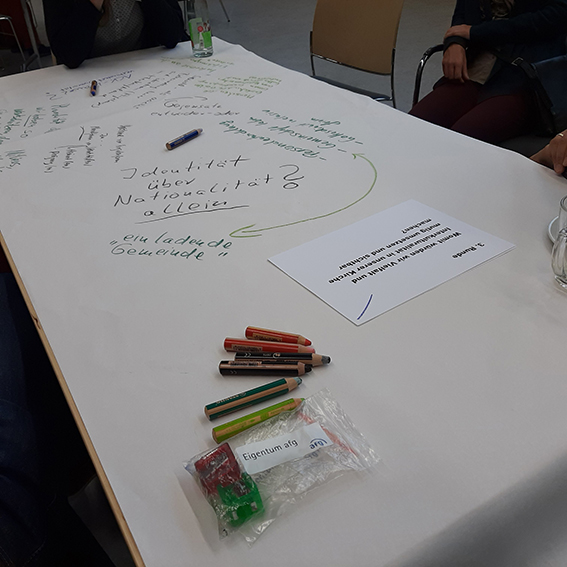

In Form eines Worldcafés gingen die Teilnehmer dann der Frage nach, welche Entwicklungsthemen für unsere Kirche sich aus den beiden Vorträgen herauskristallisieren, sammelten auf acht Tischdecken und diskutierten in vier Runden viele Ideen.

Am zweiten Tag wurden diese Ideen in einem Barcamp unter dem Titel „einwandern – hallo“ praxisbezogen konkretisiert. Alle Ideen und Ergebnisse, die zusammengetragen werden konnten, wurden dem Netzwerk Kirche in der Einwanderungsgesellschaft zur weiteren Bearbeitung und Nachverfolgung mit auf den Weg gegeben.

Dr. Sabine Arnold (Referentin für Vielfalt in der Gemeindeentwicklung / Interkulturalität im afg)

80. Jahrestag der Vertreibung der Russlanddeutschen am 28.8.2021

Wir sehen ein seltenes Foto. Es zeigt den Abtransport von Wolga-Deutschen an einem unbestimmten Tag im Spätsommer oder Herbst 1941. Ein Täter in der Uniform des NKWD, des sowjetischen Geheimdienstes, posiert im Vordergrund. Ob er sich als Täter empfand oder eher als Mitstreiter einer großen Bewegung für eine strahlende sozialistische Zukunft? Die Opfer in den Viehwagons sind nur anhand ihrer weißen Kopftücher zu erahnen. Sie wurden von den Frauen in den deutschen Kolonien an der Wolga getragen.

Leben mit Rissen und Brüchen

Am 28. August 1941 hatte Stalin den Befehl erlassen, die deutsche Bevölkerung von der Wolga und der Schwarzmeerküste nach Sibirien zu deportieren, um ihre Kollaboration mit der Deutschen Wehrmacht zu verhindern, die zwei Monate zuvor die Sowjetunion überfallen hatte. Etwa 1 Million Russlanddeutsche erlitten das Schicksal der Deportation, 350.000 von ihnen kamen während des Transportes oder der darauf folgenden Zwangsarbeit zwischen 1941 und 1946 ums Leben. Sie wurden erschossen, starben an Hunger, an Krankheiten oder an Erschöpfung in den Lagern Sibiriens. Während die Erwachsenen Schwerstarbeit meist in Bergwerken, bei Waldrodungen und im Schienenbau leisteten, durften ihre Kinder nur drei Jahre lang zur Schule gehen und wurden dann in der Landwirtschaft als Melker und Viehhirten eingesetzt. Aufgehoben wurde die Verbannung, die ursprünglich als „ewig“ ausgerufen worden war, erst 1956 während der Entstalinisierungsphase und nach Gesprächen zwischen Adenauer und Chruschtschow.

Die Lager durften ab 1956 verlassen werden, aber die Rückkehr in die alte Heimat wurde verwehrt. Deshalb übersiedelten viele Familien nach Kasachstan, wo das Klima milde war und die Kinder Schulen und Universitäten besuchen konnten. In den 1960er und 1970er Jahren kam es nach und nach zu politischen Lockerungen. Aber rassistische Alltagsdiskriminierungen gegen Deutsche hielten sich noch lange. „Fritzy“ oder „Faschisty“ waren alltägliche Verunglimpfungen. Viele der Älteren erzählen heute davon, wie sie von Lehrern gedemütigt wurden oder als Angehörige der deutschen Bevölkerung bestimmte Studienfächer nicht belegen durften, wie ihnen Karrierechancen versagt blieben und Berufe verschlossen waren, die z.B. mit einer Leitungsfunktion oder Auslandsaufenthalten verbunden waren. Auch Behörden gängelten und erniedrigten mitunter, wenn der Pass jemanden als deutschen Sowjetbürger auswies.

Die Wunden, die der deutschen Bevölkerung in der Sowjetunion über Jahrzehnte zugefügt wurden, konnten oft nicht verheilen, und zeichnen auch heute noch als transgenerationale Traumata deutliche Spuren in viele Familien.

Im Tandem missional, unkonventionell - und interkulturell unterwegs?

M.U.T.-Projekte sind anspruchsvoll. Die Interkulturalität setzt noch eine Erwartung obendrauf. Wie kann man das wuppen? Für Weitersehen sprachen wir mit Pfr. Gottfried Rösch, Leiter des Referats Mission interkulturell bei Mission EineWelt, dem Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der bayerischen Landeskirche. Bis 2018 war Gottfried Rösch Gemeindepfarrer in Deggendorf, wo er vor zehn Jahren eine Zusammenarbeit zwischen der Kirchengemeinde und dem Interkulturellen Verein Mostik e.V. anschob – damals noch ohne die Unternehmung „Tandem“ zu nennen.

Weitersehen: Gab es so etwas wie ein Initialproblem, durch das Sie auf die Idee gekommen sind, die Zusammenarbeit mit dem interkulturellen Verein zu initiieren?

Gottfried Rösch: Ja, es gab ein Initialproblem. Ich muss kurz etwas ausholen: In der Gemeinde in Deggendorf hatten weit mehr als die Hälfte aller Tauf- und Konfirmationsfamilien russlanddeutsche Wurzeln. Für die Vorbereitung dieser Kasualien habe ich diese Familien immer gerne besucht. Ich sagte ihnen, dass sie gerne kennenlernen möchte. Ihre Geschichten und ihr Leben hier in Deutschland. Ich wollte wissen, was sie hier so machen und was wir zusammen machen können. Das hat auch manchmal zu Verwirrungen geführt. Ich bin auf einem Partyschiff auf der Donau mitgefahren. Das war sehr lustig, viel gute Musik, sehr gutes Essen, viel Spaß. Alles auf Russisch, und viele wussten, dass ich der Pfarrer war. Unbekannte sprachen mich an: „Gut, dass Sie bei uns mitkommen. Sonst kommt keiner bei uns mit, wir müssen immer bei den anderen mit.“

Dann wurde mir erzählt, wie in Russland Neujahr gefeiert wird, mit und für die Kinder. Ich habe sie dann eingeladen in unser Gemeindehaus, weil sie zur evangelische Gemeinde gehörten, das Gemeindehaus also auch ihres war. So feierten wir viele Jahre lang „Novij God“ – das russische Neujahr - bei uns im Gemeindehaus.

Zu diesem Fest sind viele, viele gekommen. Und dabei haben wir dann gemerkt, dass die vielen Kinder von der großen Not des Bildungseinbruchs betroffen waren: Motivierte und gebildete und begabte Evangelische, die mehrere Sprachen sprechen, aber nicht aufs Gymnasium gehen.

Das war das Initialproblem. Und unsere Idee war: Machen wir doch kreative Bildungsangebote für evangelische Kinder! Und später hieß es in der Stadt bei Russlanddeutschen: Die Evangelischen, die kümmern sich um unsere Kinder! Was wir mit dem Verein Mostik also initiiert haben, war: Zusammenleben, Spaß haben, Potentiale sehen, auch Not sehen und miteinander nach Verbesserungen suchen.

Weitersehen: Welche Vorstellungen hatten Sie am Anfang von der Zusammenarbeit mit dem Verein Mostik und wo wurden Sie überrascht?

Gottfried Rösch: Ich wurde ständig überrascht. Die Dynamik, die sich entfaltet, wenn man sie nur lässt, war faszinierend. Was für eine Energie und Motivation und Kompetenz. Wenn wir uns gegenseitig bei unserer Entfaltung helfen, gerade wenn es um Benachteiligungen geht, das kann eine große Kraft entfalten. Von dieser Kraft sozialer Veränderungen durch Kulturarbeit, war ich sehr überrascht.

Weitersehen: Bezogen auf den Glauben sind Russlanddeutsche ja eine ganz besondere Gruppe. Welche Religiosität bringen sie in die Zusammenarbeit ein?

Gottfried Rösch: Russlanddeutsche sind keine feste Gruppe, sondern sehr, sehr verschieden. Besonders ansprechend fand ich die herzliche und säkulare Lebensart. Das liegt auch an der Mehrsprachigkeit, in der oft ganz automatisch die Beobachtung und das Gefühl wichtig wird: Wie steht es um die Emotionen der anderen, um das Herz der anderen, wie ehrlich klingt die Stimme, was sagt mir die Körpersprache? Herzlichkeit ist im Glauben wichtig, das habe ich in dieser Zusammenarbeit sehr gelernt. Wenn Du von etwas Heiligem sprechen willst, dann sprichst Du auch von Dir selbst. Bei den vielen Taufen und bei Beerdigungen wurde ich beobachtet: „Ist der Pfarrer da mit dem Herzen dabei, oder nicht?“

Und auch das Säkulare - das Sowjetische - hat mir gefallen. Wir sind gemeinsam unterwegs für Humanität und Menschenwürde, Respekt und Achtung, Gerechtigkeit und gegen soziale Ungleichheit. Im Gemeindehaus wurde plötzlich mit Lenin argumentiert. Wir hatten einen Abend über Clara Zetkin. Ich fand, das war ein spirituelles Erlebnis. Das hat meine Gottesbilder bereichert. Gemeinsam suchen wir nach Schutz, nach Segen, nach Kraft, nach Weisheit und Orientierung.

Weitersehen: Es ist ja leichter, mit Russlanddeutschen Ferienworkshops oder Nachhilfe zu realisieren als Gottesdienste. Was ist real geschehen, dass Sie letztendlich spirituell in Resonanz gekommen sind?

Gottfried Rösch: In der Interkulturellen Theologie sagen wir „Konvivenz“. Zusammenleben, solidarisch sich gegenseitig ernst nehmen, das ist die Grundlage für Glauben. Nicht herablassend für andere da sein, sondern gemeinsam unterwegs sein.

Mir sind auch Weihnachten und Ostern wichtig, Christentum, das sind die Geschichten von Jesus: Gott kommt als Kind zur Welt. Die Gottheit nimmt die Menschheit. Und wir stellen uns dem Tod, suchen danach, wie die Geschichten der Auferstehung uns helfen. Und rufen uns dann am Ostermorgen zu: Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.

Freude über das Leben und Trauer über den Tod, wenn wir da miteinander unterwegs sind, erst dann macht es auch Sinn, Gottesdienste zu feiern. Wenn wir diese Freude und diese Trauer nicht spüren wollen, dann sind Gottesdienste nicht spirituell, sondern leer.

Konkret wurde auch die Musik wichtig, weil viele Deutsche aus Russland gerne singen und tanzen. Gerne höre ich ja auch Bach und Schütz. Aber Tränen sind mir mehr gekommen, wenn ich den Verlust der kasachischen Heimat, oder die Freude über das Leben beim Chor des Vereins gehört habe und es mit spüren durfte.

Weitersehen: Wenn Sie definieren, was an dem Tandem in Deggendorf missional und unkonventionell ist?

Gottfried Rösch: Mission … Eigentlich ist es die Konvivenz der früheren Dorfpfarrer als Gegenbild zur Besserwisserei. Nicht Menschen bevormunden, sie zurechtstutzen wollen. Sondern gemeinsam unterwegs sein, auf der Suche nach Glück und Sinn und Schutz und Kraft und Gott und Ewigkeit. Weniger Verkündigen, mehr Zuhören. Seelsorge, Wahrnehmen, neugierig sein. Nicht Theologie dozieren, nicht Herrschaftswissen, nicht Gott verwalten, sondern gemeinsam Glauben und Leben bereden und besprechen. Die einfache Gottesrede ist wichtig.

„Mission from the Margin“ hieß es bei der letzten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirche in Korea. Mission von den Rändern. Mission geht nicht vom Zentrum aus. Mission geht nur an den Rändern, an den Kontaktzonen, bei Begegnungen und mit Veränderungen, in Dritten Räumen. Wenn die Ränder zu Zentren werden. Dann kommt es zur Bewegung, zu Reformationen. Dort ist Jesus zu finden, zumindest zu Weihnachten und zu Karfreitag und zu Ostern gehen wir hinaus nach Emmaus und teilen unsere manchmal traurigen Lebensgeschichten. Und wir teilen Brot miteinander. Und dann sehen wir mal, was passiert.

Weitersehen: Bei einem Tandem fährt immer eine/einer vorn und lenkt…

Gottfried Rösch: Ja, so geht das im echten Leben natürlich nicht. Das Wort Tandem ist vielleicht an dem Punkt auch eher nicht ganz das richtige.

„Zur Kirche gehen wir nicht, nein. Aber wenn die Kirche uns hilft, gut, dann können wir darüber reden, dass wir kommen.“ Es sind „Dritte Räume“, in denen sich etwas tut. Jeder bringt Seins ein und jede kann ihre speziellen Kompetenzen entfalten. Ich bin ich und Du bist Du, und dann sehen wir mal, was passiert und wer wir zusammen sind.

Über Macht und Zuständigkeiten muss dann eben gestritten werden. Das sind Aushandlungsprozesse. Kirche als religiöse Autorität? Nur, wenn sie auch tatsächlich hilft, etwas anbietet, bei der Beerdigung zum Beispiel oder der Taufe. Wenn wir Gott bei der Kirche spüren können, dann schon. Ansonsten finden wir Gott woanders. Das ist eine Reformation in der Gegenwart, eine spirituelle Revolution nennen es einige. Kirche verändert sich. Menschen haben ja in Deutschland seit 1918 Religionsfreiheit und sie können wählen. Sie sind selbstermächtigt in religiösen Fragen, lassen sich nicht bevormunden.

Und die Vielfalt der globalen Angebote ist groß, gerade für Menschen mit Zuwanderungsgeschichten, mit weltweiten Vernetzungen. Bei dieser spirituellen Revolution, die in der Globalisierung dabei ist, da sind Angebote von Verlässlichkeit, von Respekt und Anerkennung hilfreich und gut. Da kann dann gemeinsam etwas wachsen, etwas Freiheitliches, etwas Evangelisches. Mit Vertrauen und darin begründeter gegenseitiger Verbindlichkeit.

Weitersehen: Was ist mit der Unverfügbarkeit, mit der Unplanbarkeit solcher Partnerschaften? Ist es letztlich Gnade, ob es funktioniert, ob die Menschen miteinander in Resonanz kommen?

Gottfried Rösch: Ja, sehr. Allein die Gnade. Religion lässt sich nicht machen, existentielle Wahrheit lässt sich nicht organisieren. Gott allein ist gut. Und wir sind nur Menschen. Wir sind Bettler, das ist wahr. Die Offenheit echter Begegnung kann Resonanz erzeugen. Sie kann, aber sie muss nicht. Wir müssen sehen, was passiert. Natürlich kann man das mit viel Professionalität machen und das ist auch gut so. Aber letztlich ist es allein die Gnade. Alles andere wäre Hybris.

Gottes Gnade ist bunt

Vielfalt in der Gemeindearbeit / Interkulturalität“ ist seit Februar 2020 ein neues Arbeitsgebiet im Amt für Gemeindedienst. ELKB-weit werden Prozesse zur Integration von Zugewanderten angeregt und Initiativen auf Gemeindeebene unterstützt, die Zuwanderer in ihrer Unterschiedlichkeit und Kern-Gemeinden in ihrer Vielfalt in Zukunft besser zusammenbringen.

20 Prozent unserer Gemeindemitglieder in der ELKB haben Wurzeln in einem anderen Land, 12 Prozent von ihnen sind Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion. Es gibt Stadtteile wie St. Leonhard und Langwasser in Nürnberg oder Heuchelhof in Würzburg, Städte wie Deggendorf und Geretsried, in der die Zugewanderten weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Die Tendenz ist steigend. Kirchengemeinden sind an diesen Orten mit Zuwandererkulturen konfrontiert, werden sich mehr und mehr auf diese Menschen einstellen und benötigen Konzepte, wie sie die frohe Botschaft vielfältig, vielsprachig und interkulturell vermitteln. Die Aufgabe ist groß, denn viele Zuwandererfamilien sind nicht nur in der ersten Generation psychisch mit schwerem Gepäck belastet. Sie suchen physische und seelische Heimat, einen sicheren Ort und neuen Sinn für ihr Leben. Und - sie alle haben ihre Gaben, mit denen sie unser Leben bereichern.

Sie haben Fragen oder Anregungen, brauchen Beratung oder Austausch - Ansprechpartnerin ist Dr. Sabine Arnold oder Sie schreiben eine E-Mail.